Over the years, many different algorithms have been devised to compress video. Video compression may sound like a very modern word, but it actually has a long history starting with analog video. In this article, I will introduce you to the milestones in the history of video compression. It is these events that have led to today's video compression. From the past to the present, various video compression methods have evolved from initial concepts to today's standards. Many compression standards are still in use today, and new standards continue to be developed and refined.

1929: First appearance of interframe compression

Inter-frame compression refers to retaining only one key image, and the difference between the following frame and this image, this key image is called a key frame (Keyframe). Surprisingly, the discussion of interframe compression dates back to 1929. RD Kell of the United Kingdom proposed the use of interframe compression for analog video, a concept that has since been carried over and applied to today's digital video.

1952: Differential Pulse Code Modulation

The next milestone in video compression occurred in 1952. BM Oliver and CW Harrison of Bell Labs proposed that Differential Pulse Code Modulation (DPCM) could be used in video coding. Before that, DPCM was used for audio (and still is today). DPCM technology means that you can sample from an image and infer future sample values based on that. Because the image can be reconstructed speculatively and accurately, there is no need to store much image data.

1959: Inter-frame predictive coding using temporal compression

In 1959, predictive inter-frame video coding using temporal compression was first proposed. Temporal compression refers to selecting a set of spaced keyframes in a video and encoding only the changes in these keyframes. As a reference point for other frames, keyframes are the only frames that are recorded. This concept was proposed by researchers Y. Taki, M. Hatori and S. Tanaka of Japan Broadcasting Corporation (NHK) .

1967: Run-length encoding

Run-length encoding (RLE) refers to storing the same data value that appears consecutively as a single value and the number of occurrences, such as the input data stream "AAABBCCCC", and the output is a count sequence of consecutive data values "3A2B4C". You can then use this information to accurately reconstruct the same image! The concept, developed by researchers AH Robinson and C. Cherry of the University of London, was originally used to reduce the transmission bandwidth of analog TV signals. Today, run-length encoding is still used in digital video.

1970s: Early Digital Video Algorithms

Digital video appeared in the 1970s. Video is sent using the same technology as telecommunications - PCM (Pulse Code Modulation). Does it look familiar? PCM comes from the DPCM mentioned above. PCM represents a sampled analog signal in digital form. It was originally an audio standard and was used to compress digital video in the 70's. Although video can be transmitted, it requires a large bit rate and the transmission efficiency is low.

1972: First compression of digital video

Nasir Ahmed, Indian-American electrical engineer, computer scientist

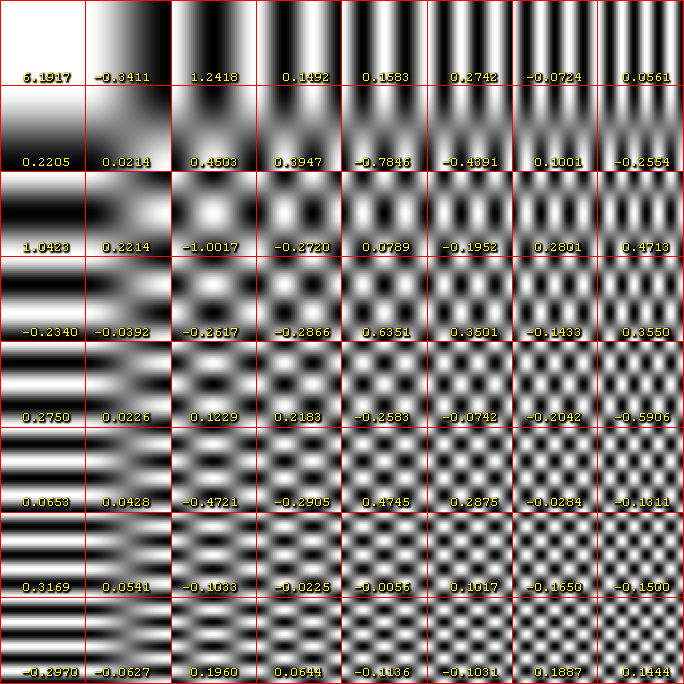

Around 1972, Nasir Ahmed of Kansas State University proposed the use of DCT encoding to compress images. DCT stands for Discrete Cosine Transform, which divides an image into small blocks made up of different frequencies. During the quantization process, the high frequency components are discarded, and the remaining low frequency components are preserved and used for subsequent image reconstruction. Since certain frequencies are discarded, the resulting images will not be exactly the same, but most of the time, the difference will not be noticed by people.

1973: DCT technology becomes an image compression algorithm

DCT

Nasir Ahmed 与德克萨斯大学的 T. Natarajan 和 K.R. Rao 合作,实现了DCT图像压缩算法。1974年,他们发表了自己的工作成果。

1974:混合编码的发展过程

1974年,南加州大学的Ali Habibi将预测编码和DCT编码组合在一起使用。我们在上文提到过,预测编码是指猜测当前图像出现前后的数值。Habibi的算法只能应用于帧内图像,无法预测帧间图像。

1975:混合编码的进一步发展

John A. Roesse 和Guner S. Robinson进一步发展了Habibi的算法,使它可以应用于帧间,为此,他们尝试了各种方法,最终发现Ahmed的DCT技术和预测编码结合起来使用是最高效的。

1977:更快的DCT算法

陈文雄、 C.H. Smith 和S.C. Fralick一起优化了DCT算法,他们创立了Compression Labs公司,将DCT商业化。

1979~1981:运动补偿DCT视频压缩

Anil K. Jain 和Jaswant R. Jain 继续发展运动补偿DCT视频压缩技术。陈文雄使用他们的成果创造出一种结合了所有研究的视频压缩算法。运动补偿DCT上的持续研究工作使它最终成为了标准的压缩技术,从20世纪80年代一直使用到现在。

1984:首个数字视频压缩标准——H.120

前期的所有研究最终取得成果——第一个视频压缩标准H.120问世。该标准对于单个图像非常有用,但在维持帧间图像质量方面效果不佳,于1988年被修订。H.120是首个国际视频压缩标准,主要用于视频会议。这是一次伟大的成就,但由于H.120多方面的低效,许多公司不得不试验各种方法来完善这个标准。

1988:用H.261举行视频会议

H.261很可能是你见过或者使用过的一系列编解码器中的第一个。它是第一个有效使用帧内和帧间压缩技术的数字视频压缩标准。H.261 也是第一个在商业上成功的数字视频编码标准。它被用于全世界的视频会议,并引入混合的基于块的视频编码,该编码今天仍在许多视频标准(MPEG-1 第 2 部分、H.262/MPEG-2 第 2 部分、H.263 MPEG-4 第 2 部分、H.264/MPEG-4 第 10 部分和 HEVC)中使用。创建H.261标准的方法今天依然被广泛使用。它支持的最大分辨率是352x288。

虽然这个标准在国际上很受欢迎,但它在刚发布时并不完整。该标准分别在 1990 年和 1993 年进行了修订。H.261不包括处理编码的细节,仅用于解码视频。

1992:使用Motion JPEG(MJPEG)的PC多媒体应用

1992年,Motion JPEG被创建出来用于计算机上的多媒体应用。这种视频压缩技术将视频每一帧都分别压缩成JPEG图像。

1993:使用MPEG-1的视频CD

MPEG表示Moving Pictures Experts Group(动态图像专家组),它是ISO(International Standardization Organization,国际标准化组织)与IEC(International Electrotechnical Commission,国际电工委员会)联合成立的专门针对媒体编码制定国际标准的组织。1988年左右,他们开始合作制定今天为人所知的视频编码标准——MPEG-1。与 H.261 类似,MPEG-1虽然提供了示例实现,但没有包含如何编码视频的标准。因此,MPEG-1 会根据编码方式展现出截然不同的性能。

MPEG-1 专为压缩 VHS(Video Home System,家用录像系统) 质量的原始数字视频、音频和元数据而设计,用于视频 CD、数字有线电视、卫星电视和供参考、存档和转录用的文件共享。它的最大分辨率为 352x288。你可能最了解音频中的 MPEG-1——它创造了MP3。

1994 使用H.262和MPEG-2的电视广播和DVD

MPEG-2 和 H.262 是同一个视频标准的不同名称,它由许多公司共同开发而成。该标准支持隔行扫描(这是一种用于模拟 NTSC、PAL 和 SECAM 电视系统的技术),并且使用了很多有趣的编码技术。下面介绍两种:

图像采样

MPEG-2通过图像采样技术减少数据。其中一种方法是将每一帧分割为奇偶两场图像交替扫描(一个场里包含所有奇数行,另一个场里包含所有偶数行),在显示时,先显示第一个场的交错间隔内容,然后再显示第二个场来填充第一个场使之完整。这种方法被称为隔行扫描。隔行扫描是一种减小数据量保证帧率的压缩方法。

另一种策略充分利用了人眼对亮度的感知优于颜色的特点。MPEG-2采用了色度二次采样(Chroma Subsampling):这种视频编码方式对色度(颜色)信息使用的分辨率比对亮度(亮度)信息使用的分辨率低。因为人类对颜色的观察能力不强,即使有信息在压缩过程中失去也不会影响观看。这一策略的目的是减少存储彩色图像所用的数据,从而实现图像压缩不会降低质量。

I帧,P帧和B帧

MPEG-2使用不同种类的帧来压缩数据。I帧是帧内编码帧,I帧描述了图像背景和运动主体的内容,可以作为P帧和B帧的参考帧。P 帧也被称为预测帧,它包含自身与前面 I 帧、P 帧或 B 帧中的信息差异。B 帧类似于 P 帧,但它需要参考其前面一个I帧或P帧及其后面的一个P帧来生成一张完整的视频画面。

1995:使用DV存储数字视频

第一个 DV 规范被称为Blue Book,其中定义了录像带、录制调制方法、磁化和基本系统数据等共同特征。DV 使用 DCT 逐帧压缩视频。同MPEG-2一样,它使用色度二次采样进行进一步压缩。

DV 是由索尼和松下为专业用户和广播用户设计的。现在有了存储卡和固态驱动器,这种存储方法早已过时了。

1996:使用H.263的新一代视频会议标准

在H.261的基础上又实现了H.263。它利用DCT技术创建可用于视频会议的低码率压缩视频。这一标准广泛用于互联网上的 Flash 视频内容、YouTube 和 MySpace 等。它一直应用于整个互联网,直到H.264的出现。

1999:使用MPEG-4 第二部分的互联网视频

MPEG-4 第二部分(也称为 MPEG-4 Visual)是一种与H.263兼容的标准,常用于监控摄像以及高清电视广播和 DVD。它使用了比MPEG-2更高效的算法,且压缩速度更快。不过,因为它无法处理AVC(Advanced Video Coding,高级视频编码)格式,后面才有了MPEG-4 AVC。

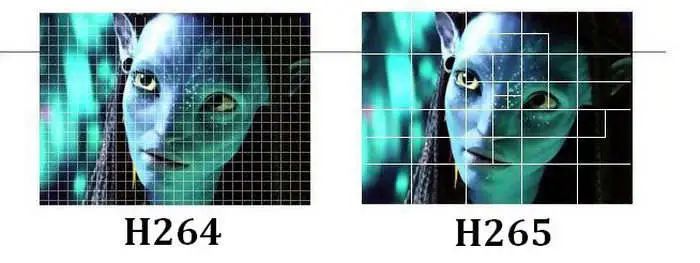

2003:使用H.264/MPEG-4 AVC的蓝光、DVD、视频直播和广播电视

H.264/MPEG-4AVC(有时也被称为MPEG-4 第十部分)发布于2003年。这种压缩技术的目的是创建足够灵活的高清数字视频,以用于不同的系统、网络和设备。这是目前最流行的压缩标准。H.264不仅用于各种解码器、浏览器和移动设备,还用于卫星、互联网、电信网络和电缆。蓝光光盘、Netflix、Hulu、Amazon Prime Video、Vimeo、YouTube 以及你在互联网上看到的几乎所有视频都有它的身影。它支持的最大分辨率是4096x2048。

该标准以运动补偿整数DCT编码为基础。整数DCT变换是一种能够特别快实现余弦变换的算法。H.264 支持无损压缩和有损压缩,与早期的压缩标准相比,它非常灵活。另一个优点是,这项技术对互联网上播放的流媒体内容免费。

2013:使用H.265/HEVC的360°沉浸式视频、AR和VR

H.265/HEVC(High Efficency Video Coding,高效率视频编码)不仅可以做到H.264所能做的一切,而且表现更佳。它将文件大小减少了 50%,并支持非常高质量的视频分辨率 ——高达 8K(最大分辨率为 8192x4320)。虽然你通常无需用到 8K 或无法通过今天的设备和网络获取到它,但H.265对于AR、VR和 360° 等沉浸式体验非常有用。高昂的成本是它没有得到广泛应用的主要原因。除了Netflix 和 Amazon Prime Video 等大公司可以负担这笔费用外,其他许多公司仍然选择使用 H.264。

2013:VP9

VP9由谷歌开发,它是H.265的竞争对手。和H.265不同,它是免费的。H.265 在高码率时表现更好。H.265和VP9编码视频都需要一段时间,这会增加延迟。也正是由于这个问题,H.264才会被继续使用。由于免费的原因,VP9变得越来越流行。但是否会得到更广泛的应用还未可知。

2018:使用AV1的高质量网络视频

谷歌、亚马逊、思科、英特尔、微软、Mozilla 和 Netflix 决定一起创建一个新的视频格式标准——AV1。它是 VP9 之后的下一代视频标准,开源且免费。这种格式专为实时应用(如 WebRTC)设计且支持更高分辨率,目的是能够处理 8K 视频。它利用新技术实现了了我在上文提到的典型的基于块的DCT变换。通过更精确的方法将图像分成块并使用改进后的过滤,它可以准确地实现帧间预测。

2020:使用H.266/VVC实现商业上可行的4K、8K

H.266/VVC(Versatile Video Coding,多维度视频编码)主要面向 4K 和8K视频服务。它于 2020 年 7 月发布,是目前为止最新发布的视频压缩标准。H.266进一步优化了压缩(但没有其他创新),大约可节省50%的视频码率,同时确保视频清晰度不变。它使用基于块的混合视频编码方法,其思想是找到优化和改进现有算法和压缩技术的方法。H.266编码速度仍然很慢,但该标准在较低码率下提供了良好的质量改进。

我国拥有自主知识产权的第三代“信源编码”标准——AVS3

AVS3视频编码标准是中国AVS工作组制定的第三代标准。它的目的是适应多种应用场景,如超高清电视广播、虚拟现实和视频监控。AVS3的开发过程分为两个阶段。到目前为止,AVS3的第一阶段已经于2019年3月完成,它在4K超高分辨率视频方面比AVS2节省了大约30%的码率。此外,AVS3 的第二阶段正在开发更有效的编码工具以提高性能,尤其是监控视频和屏幕内容视频。

从1929到2020,视频压缩标准的历史就告一段落了。回顾这近100年的历史,正是在一代又一代个人和组织的不懈努力下,才有了今天的视频压缩标准。未来的视频压缩还会发生哪些变化?让我们一起拭目以待。

LiveVideoStackCon2021北京站正在火热报名中!

详情请扫描图中的二维码或点击阅读原文了解大会更多信息。

本文分享自微信公众号 - LiveVideoStack(livevideostack)。

如有侵权,请联系 [email protected] 删除。

本文参与“OSC源创计划”,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。